Guerre Israël/Hamas — La discussion que nous aurions dû avoir

Presque un mois s’est écoulé depuis les évènements tragiques du 7 octobre en Israël. La situation a évolué, le monde a continué de tourner. Mais pas nous. Les grands juges du parquet de BFMTV condamnent, jour après jour, et somment leurs invités de se joindre au chœur. Et ensuite ? On remue les bras, on commente, mais au final on ne dit rien. C’est un aveu d’impuissance. Notre classe politique est ramenée de force dans un monde matériel qu’elle n’habite guère et dont elle ne sait plus grand-chose, par la déflagration d’un problème qu’elle a ignoré trop longtemps pour pouvoir prétendre le régler avec un tant soit peu de crédibilité.

Et puisque la politique aujourd’hui est essentiellement affaire de communication et projection d’assurance, ils préféreraient mourir plutôt que leur incurie apparaisse au grand jour. Ne reste alors qu’une solution : interdire le débat, que ce soit en nous empêchant de l’appréhender ou en focalisant la discussion sur ses aspects les plus futiles. Cet article vise à examiner à travers les injonctions médiatiques l’impasse intellectuelle dans laquelle nous nous trouvons, et modestement identifier des lignes de fuite.

⚠️ Le traitement de ce sujet par ACAB Press est focalisé sur les enjeux globaux et le traitement médiatique du conflit. En comparaison des vies humaines détruites sur place, ces propos sont anecdotiques, et le devoir d’humanité nous impose de penser avant tout aux victimes civiles, quel que soit le camp auquel elles appartiennent. Si rien de ce qui suit n’a pour objectif de légitimer ou minimiser les actions atroces commises par le Hamas le 7 octobre 2023, notre analyse ne commence ni ne s’arrête avec ces évènements tragiques.

Les lecteurs ne souhaitant pas être exposés à des propos plus nuancés sur ce sujet sont invités à ne retenir que cet encadré.

« S’agit-il de terrorisme ? »

Peu importe. La question a su constituer une bulle médiatique increvable malgré son infinie vacuité. À sa racine, on retrouve un problème linguistique banal en politique : la destruction des mots. Si on peut aujourd’hui disserter des heures sur l’application d’un terme, c’est qu’on l’a hier vidé de son sens. Des années de batailles de boue rhétorique où il a été jeté dans toutes les directions ont eu raison de lui. Il désigne aussi bien Salah Abdelsalam que les Ouïghours, aussi bien l’IRA que les prévenus de l’affaire du 8 décembre, aussi bien l’État islamique que Nelson Mandela. Autant d’individus, d’organisations et de groupes ethniques qui n’ont rien à faire sur le même plan.

Dans tout conflit asymétrique, on appelle désormais « terroriste » le camp le plus faible — en cas de victoire, celui-ci se requalifie aussitôt en « résistant ». Voilà en somme pourquoi le débat est stérile : un jour, les historiens trancheront. Quant à ceux qui voudraient envers et contre tout s’en tenir à la définition du dictionnaire (« Violences [attentats, assassinats, enlèvements, sabotages…] menées contre des civils, et destinées à frapper l’opinion publique. »), ils feraient bien de prendre garde, car elle va comme un gant aux bombardements massifs conduits par Israël.

Les nuances subtiles entre terrorisme et crime de guerre ne devraient pas nous distraire davantage. Refusons de prétendre, même une seule seconde, que l’un serait intrinsèquement supérieur à l’autre sur le plan moral.

« Est-ce que vous condamnez ? »

— Oui, je les condamne, Apolline de Malherbe !

Ayons le courage de dire les choses telles qu’elles sont : à l’échelle internationale, condamner quelque chose signifie que l’on s’en fiche — dans le cas contraire, on rappelle son personnel diplomatique, on impose des sanctions, voire un intervient militairement. Faire de la condamnation l’alpha et l’oméga de l’action publique trahit donc notre absence soit de volonté, soit d’imagination politique.

Il faut sans doute y lire aussi une sorte de résignation : chacun a bien compris que s’il existe un moyen d’éviter le bain de sang, celui-ci émergera sans le concours de la France, dont la parole est tout à fait démonétisée dans la région sinon sur la scène internationale tout entière. À ce titre, certains de nos dirigeants espèrent peut-être (et de manière assez perverse) que l’avènement d’une catastrophe prouvera à tous que leur tâche était impossible.

Exiger des aveux, c’est placer de facto la discussion dans le prisme moraliste maintes fois décrié sur ce site ; sa tragédie est qu’il s’agit d’une grille de lecture qui opère comme un trou noir. Une position morale appelle une réaction de principe, fut-elle au détriment de chacun. Le Hamas condamné, il faut bien appliquer la sentence, puis la vengeance des uns s’oppose à la vengeance des autres. C’est ainsi que le cycle de la violence se perpétue. 70 ans plus tard, plus personne ne se souvient de qui a jeté la première pierre ; on se contente de croire qu’il ou elle avait une bonne raison.

Le problème n’est pas tant qu’analyser la situation sous l’angle moral ne permet pas d’en appréhender les subtilités, mais plutôt que cela conduit à des solutions contre-productives. Sortir du piège exigera fatalement de renoncer à une riposte. Un jour, un acte atroce ne sera pas « condamné ». Ce sera le premier pas vers la paix.

« Israël n’a-t-il pas le droit de se défendre ? »

L’argument revient à la moindre critique de la réponse apportée par Israël, comme une carte « sortie de prison » qu’on brandirait fièrement en pleine partie de Monopoly (édition colonisation). Il s’agit d’un sophisme tellement criant qu’il me peine de devoir le souligner : on peut reconnaître le droit souverain d’Israël à assurer sa sécurité, et mettre en doute dans le même temps la proportionnalité de sa riposte. Tout comme il n’y a rien de polémique à rappeler qu’aucune émotion collective, si puissante soit-elle, ne suspend le droit international.

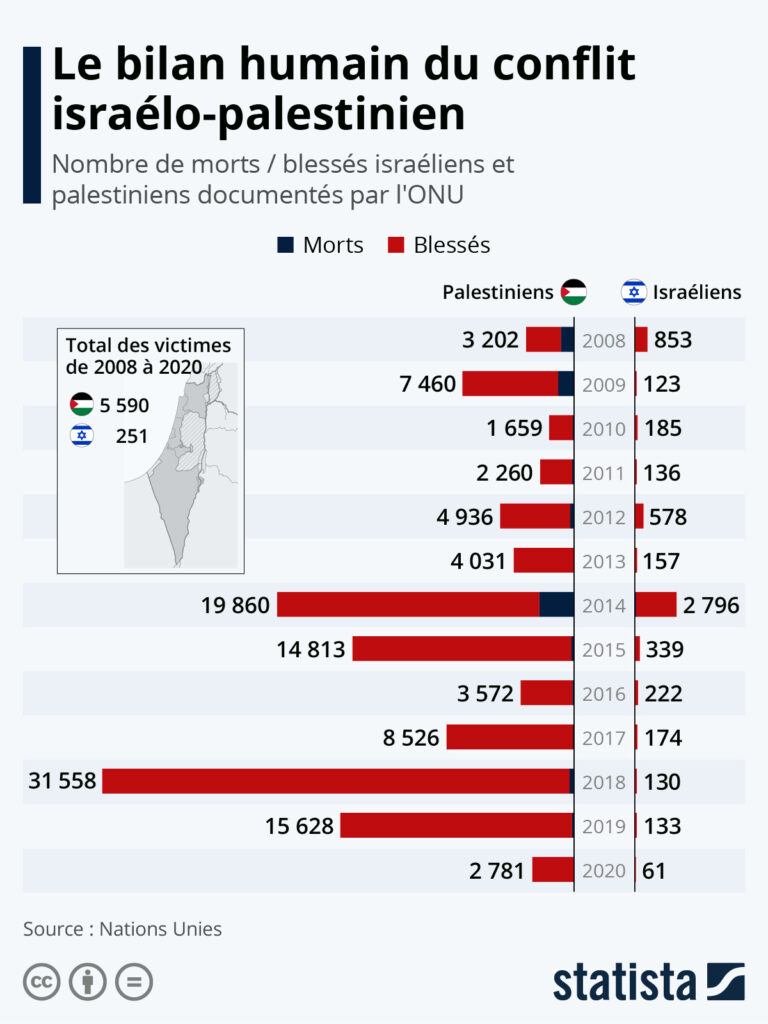

Yannis Varoufakis dresse ici une liste sidérante (et minutieusement sourcée) d’actions commises par Israël et qui pourraient être constitutives de crimes de guerre. Le pays a d’ores et déjà annoncé qu’il ne coopérerait pas avec la Cour Pénale Internationale, comme il a toujours refusé de le faire par le passé. Là encore, il est permis d’avoir une pensée nuancée : on peut reconnaître que le Hamas met volontairement en danger les civils palestiniens en se dissimulant au sein de la population, tout en constatant que les bombardements sans précédent qui ont endommagé plus de 45 % des habitations ne relevaient pas de la frappe chirurgicale.

« Qu’auriez-vous fait ? »

Vient alors cette question, comme pour souligner l’inéluctabilité d’un massacre. Puisqu’on me demande mon avis, je m’empresse de le donner : Israël doit apprendre de nos erreurs, et aussi des siennes. Depuis le 11 septembre 2001, l’Occident n’a eu de cesse de combattre le « terrorisme » partout à travers le globe :

- Afghanistan (2001-2021) : invasion des États-Unis en réaction aux attentats du 11 septembre. Écrasante victoire militaire, suivie de vingt ans d’occupation avant une retraite catastrophique et un retour immédiat à la situation initiale. Défaite politique douloureuse.

- Iraq (2003-2011) : coalition dirigée par les États-Unis au motif spécieux que Saddam Hussein dissimulait des armes de destruction massive. Écrasante victoire militaire, mais lourde défaite politique (renforcement de l’influence iranienne, affaiblissement de la position géostratégique dans la région, perte durable de crédibilité).

- Mali (2013-2014) : opérations françaises Serval et Barkhane. Succès militaire incontestable (2800 jihadistes tués contre 58 militaires français), mais nouvelle défaite politique (explosion du sentiment anti-français, incapacité du pouvoir local à prendre le relais, perte totale de l’influence française dans le pays en 2022).

- Mais encore : les opérations Inherent Resolve, Enduring Freedom — Trans Sahara, l’intervention en Somalie…

Qu’aurions-nous donc fait ? Si on en croit l’histoire, exactement pareil qu’Israël, qui mène sa propre opération antiterroriste sur les territoires occupés depuis des décennies. Il faut se rendre à l’évidence : les plus grandes puissances du monde ont déployé des moyens (matériels et financiers) colossaux pour endiguer le terrorisme. Elles ont toutes échoué, et ce de manière si catastrophique qu’on peut arguer qu’elles ont conduit à une aggravation de la menace terroriste. Le temps est venu d’acter que l’usage de la force, sans qu’elle s’accompagne de projet politique, ne résout absolument rien. En d’autres termes, il est certain que même une invasion terrestre couronnée de succès dans Gaza (qui éliminerait l’intégralité des membres du Hamas sur zone) n’apportera aucune garantie de sécurité à Israël — de nouveaux attentats surviendraient immanquablement à horizon dix ans.

« Que faut-il faire ? » — acter le changement de paradigme

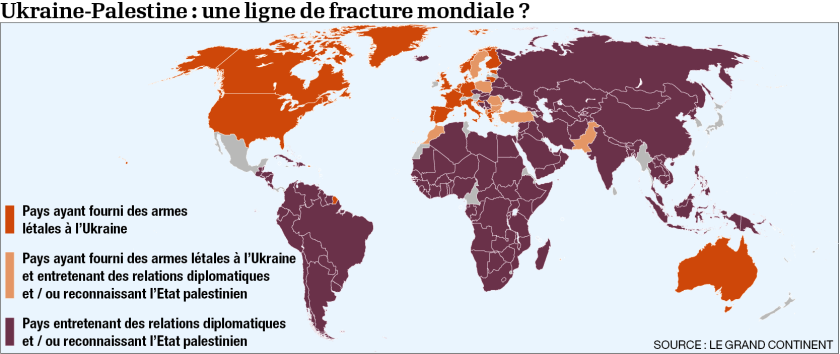

À cette question de ce que nous aurions fait, car ce qui est fait est fait, substituons plutôt celle de ce qu’il reste possible de faire — l’unique de ce palmarès qui soit totalement absente du débat public. Tout d’abord, il est urgent d’ouvrir les yeux sur notre place dans le monde. L’occident n’a pas encore tiré les leçons de ses défaites successives : nous n’avons plus la force d’imposer notre volonté et nous sommes les seuls à ne pas nous en être aperçus. L’époque où nous pouvions ignorer l’opinion de 70 % des habitants de la planète est révolue. Problème : si la condition palestinienne a été balayée sous le tapis dans nos contrées, elle reste un sujet brûlant dans le monde arabe. Celle-ci mobilise les foules et exerce une pression importante sur les dirigeants qui seront amenés à adopter des positions orthogonales aux nôtres. Partout, on vilipende notre hypocrisie.

Nous devons impérativement renouer avec une politique étrangère qui ménage les intérêts de tous, ce que notre alignement indéfectible sur l’allié étasunien ne permet pas. Faute d’interlocuteurs crédibles et de gages de bonne volonté, le « Sud global » se réorganisera sans nous — il faudra alors prier pour qu’il nous traite avec davantage d’égards que nous n’en avons eus pour lui.

Ensuite, soyons parfaitement conscients du fait que nous sommes en double faute sur ce conflit. Nous l’avons créé (voir le passé complexe de la région) lorsque la Grande-Bretagne était mandataire de la Palestine puis, « gendarme du monde » pendant près de 50 ans, l’Occident a tourné le dos à ses obligations historiques et renoncé à œuvrer pour la paix. À ce titre, les évènements tragiques de ces dernières semaines sont essentiellement notre responsabilité.

« Que faut-il faire ? » — la solution à deux états

Devant la situation d’extrême urgence humanitaire, nous nous trouvons face à plusieurs impératifs :

- Parvenir par quelque manière que ce soit à établir un cessez-le-feu qui permettra de subvenir aux besoins des populations civiles prises au piège du théâtre de guerre.

- Éviter à tout prix un embrasement du conflit qui conduirait les pays voisins (Iran, Liban) à intervenir militairement.

- Engager un processus qui permettra in fine une stabilisation de la région.

Il est évident que donner un blanc-sein à Israël interfère activement avec les deux premiers objectifs. Les pays occidentaux devront faire preuve de courage et persuader l’état hébreu que la voie choisie n’est dans l’intérêt de personne — pas même le sien. Le chemin de la paix ne pourra faire l’économie d’une réhabilitation de la « solution à deux états ». Le projet politique pourrait englober les points suivants :

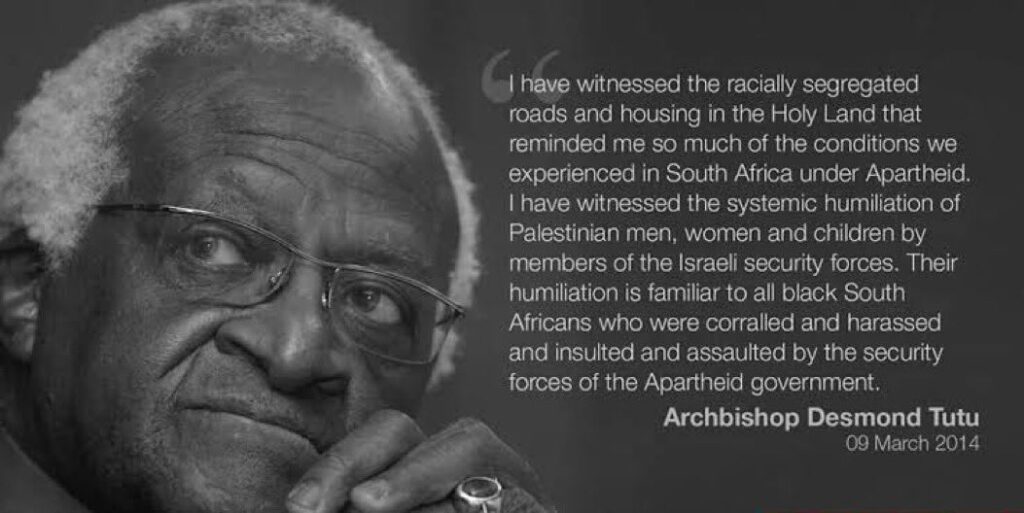

- Mettre fin à la situation d’apartheid dans laquelle vivent les Palestiniens. L’usage de ce terme provoque toujours une levée de boucliers : notons simplement que Desmond Tutu comme Nelson Mandela, dont on ne peut raisonnablement mettre en doute l’expertise sur le sujet, n’hésitaient pas à l’utiliser.

- Faire appliquer strictement les résolutions de l’ONU au sujet de la colonisation des territoires palestiniens occupés. Jusqu’à présent, celles-ci n’ont pas été suivies d’effets et le gouvernement israélien a même encouragé la colonisation en Cisjordanie.

- Obtenir des garanties de sécurité pour Israël. Ses voisins doivent normaliser ses relations diplomatiques avec lui, et les organisations constituées explicitement pour détruire l’état hébreu (comme le Hamas) doivent être dissoutes.

- Convaincre Israël de laisser émerger des leaders palestiniens qui serviront d’interlocuteurs. Jusqu’à présent, les gouvernements d’extrême droite successifs ont jugé préférable d’empêcher une structuration de la vie politique locale dans le but d’enrayer la solution à deux états. Cette stratégie devra cesser.

- Faire de Jérusalem, la ville sainte au cœur des tensions religieuses, une cité-État indépendante sur le modèle du Vatican.

Conclusion

Compte tenu du niveau de tension actuel, un tel plan est-il réaliste ? La communauté internationale saura-t-elle s’entendre, sera-t-elle en mesure de rassembler suffisamment de bonnes volontés de part et d’autre ? La triste vérité est que, si désespéré soit-il, il n’existe aucune alternative à ce projet — pas même l’éradication d’un des deux camps, qui ne suffirait pas à mettre un terme à la violence.

Le moment historique nous l’impose, notre responsabilité nous oblige. La question palestinienne ne s’effacera jamais. Reste un espoir : l’intégralité des individus israéliens et palestiniens consultés lors de la rédaction de cet article partage un point commun. Ils aspirent tous à vivre en paix.